KEYSTONE / GETTY

KEYSTONE / GETTY

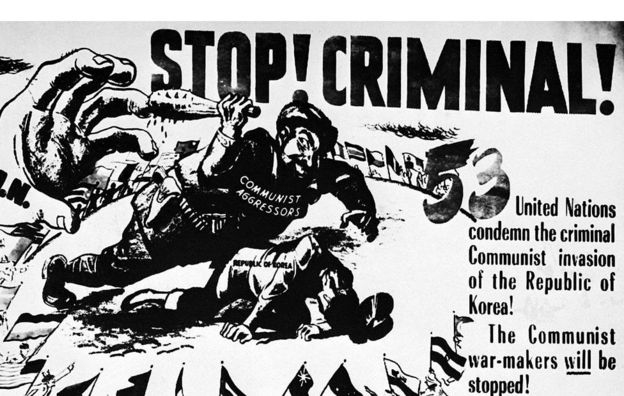

'हम ने हर हिलती हुई चीज़ पर बमबारी की.' ये लफ्ज़ अमरीकी विदेश मंत्री डेयान रस्क के थे.

वो कोरियाई युद्ध (1950-1953) के दौरान उत्तर कोरिया पर अमरीकी बमबारी के मकसद पर बात कर रहे थे.

अमरीकी रक्षा विभाग के दफ्तर पेंटागन के विशेषज्ञों ने इस अभियान का नाम 'ऑपरेशन स्ट्रैंगल' रखा था.

कई इतिहासकार बताते हैं कि तीन सालों तक उत्तर कोरिया पर नॉनस्टॉप हवाई हमले किए जाते रहे.

वामपंथी रुझान रखने वाले इस मुल्क के कई गांव, कई शहर बर्बाद हो गए, लाखों आम लोग मारे गए.

ALAMY

ALAMYकोरियाई राजनीति

जेम्स पर्सन कोरियाई राजनीति और इतिहास के जानकार हैं और फिलहाल वे वॉशिंगटन स्थित विल्सन सेंटर से जुड़े हुए हैं.

जेम्स पर्सन कहते हैं कि ये अमरीकी इतिहास को वो पन्ना है जिसके बारे में अमरीकियों को ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है.

उन्होंने बताया, "कोरिया युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनाम की लड़ाई के बीच हुआ था. ज्यादातर अमरीकियों को कोरियाई युद्ध के बारे में बहुत कम जानकारी है."

लेकिन उत्तर कोरिया इस युद्ध को कभी भुला नहीं सका. उसके घाव कभी भर नहीं पाए.

अमरीका और बाक़ी पूंजीवादी दुनिया से उसकी रंजिश की वजहों में से उत्तरी कोरिया की ये यादें एक वजह हैं.

AFP/GETTY IMAGES

AFP/GETTY IMAGESदक्षिण कोरिया के ख़िलाफ़

तभी से उत्तर कोरिया अमरीका को एक ख़तरे के तौर पर देखता है. और दोनों मुल्कों की यही दुश्मनी अब कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बनकर उभर गई है.

लेकिन वो कोरियाई युद्ध किस बात को लेकर हुआ था, उसकी वजह क्या थी और ये मुद्दा अभी भी अनसुलझा क्यों है?

ये 1950 की बात है. अंतरराष्ट्रीय गठबंधन के समर्थन वाली अमरीकी सेना दक्षिण कोरिया में नॉर्दर्न आर्मी के घुसपैठ के ख़िलाफ़ लड़ रही थी.

सोल में कम्युनिस्ट समर्थकों के दमन के बाद उत्तर कोरिया के तत्कालीन नेता किम उल-संग ने दक्षिण कोरिया के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया था.

किम उल-सुंग उत्तर कोरिया के वर्तमान शासक किम उल-जोंग के दादा थे.

AFP/GETTY IMAGES

AFP/GETTY IMAGESयुद्ध की तस्वीर

अपने दक्षिणी पड़ोसी और अमरीका के ख़िलाफ़ उत्तर कोरिया की इस कार्रवाई में किम उल-सोंग को स्तालिन का समर्थन हासिल था.

कोरिया युद्ध शीत युद्ध का सबसे पहला और सबसे बड़ा संघर्ष था.

लड़ाई के पहले चरण में अमरीकी हवाई हमले ज्यादातर दक्षिण कोरिया के सैनिक ठिकानों और औद्योगिक केंद्रों पर सीमित रहे.

लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे युद्ध की पूरी तस्वीर बदल गई.

युद्ध शुरू होने के कुछ महीनों के बाद चीन को ये आशंका सताने लगी कि अमरीकी फौज उसकी सरहदों की तरफ रुख कर सकती है.

GETTY IMAGES

GETTY IMAGESसोवियत संघ

इस वजह से चीन ने तय किया कि इस लड़ाई में वो अपने साथी उत्तर कोरिया का बचाव करेगा.

चीनी सैनिकों के मोर्चा खोलने के बाद अमरीकी सैनिकों को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा. उसके हताहत होने वाले सैनिकों की संख्या बढ़ गई.

हालांकि चीनी सैनिकों के पास उम्दा हथियार नहीं थे लेकिन उनकी तादाद बहुत बड़ी थी.

प्रोफेसर जेम्स पर्सन बताते हैं, "उत्तर कोरिया को चीन और सोवियत संघ से मिलने वाली सप्लाई लाइन को काटना बहुत जरूरी हो गया था."

इसके बाद जनरल डगलस मैकअर्थर ने 'धरती को जला देने वाली अपनी युद्ध नीति' पर अमल करने का फैसला किया.

KEYSTONE / GETTY

KEYSTONE / GETTYजानलेवा हमला

वे प्रशांत क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध के हीरो के तौर पर जाने जाते थे. ये उत्तर कोरिया पर पूरी तरह से हवाई हमले की शुरुआत थी.

इसी लम्हे से उत्तर कोरिया के शहरों और गांवों के ऊपर से रोज़ाना अमरीकी बम वर्षक विमान बी-29 और बी-52 मंडराने लगे.

इन लड़ाकू विमानों पर जानलेवा नापलम लोड था. नापलम एक तरह का ज्वलनशील तरल पदार्थ होता है जिसका इस्तेमाल युद्ध में किया जाता है.

हालांकि इससे जनरल डगलस मैकअर्थर की बहुत बदनामी भी हुई लेकिन ये हमले रुके नहीं.

सोल नेशनल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ताइवू किम बताते हैं कि अमरीकी कार्रवाई के बाद जल्द ही उत्तर कोरिया के शहर और गांव मलबे में बदलने लगे.

KEYSTONE / GETTY

KEYSTONE / GETTYतीन साल की लड़ाई

संघर्ष के दौरान स्ट्रैटेजिक एयर कमांड के हेड रहे जनरल कर्टिस लीमे ने बाद में बताया था कि हमने 20 फीसदी आबादी को नेस्तनाबूद कर दिया था.

उत्तर कोरिया पर कई किताबें लिख चुकें पत्रकार ब्लेन हार्डेन ने अमरीकी सैनिक कार्रवाई को 'युद्ध अपराध' करार दिया था.

हालांकि ब्लेन हार्डेन की दलील से जेम्स पर्सन इत्तेफाक नहीं रखते हैं, "ये एक युद्ध था जिसमें पार्टियों ने अपनी हद पार की थी."

किम जैसे शोधकर्ता बताते हैं कि तीन सालों की लड़ाई के दौरान उत्तर कोरिया पर 635,000 टन बम गिराये गए.

उत्तर कोरिया के अपने सरकारी आंकड़ें कहते हैं कि इस युद्ध में 5000 स्कूल, 1000 हॉस्पिटल और छह लाख घर तहस-नहस हो गए थे.

बर्बादी का पैमाना

युद्ध के बाद जारी किए गए एक सोवियत दस्तावेज़ के मुताबिक़ बम हमले में 282,000 लोग मारे गए थे.

युद्ध में हुई बर्बादी के आंकड़ों की पुष्टि करना तकरीबन नामुमकिन है लेकिन बर्बादी के पैमाने से शायद ही कोई इनकार कर पाए.

युद्ध के बाद एक अंतरराष्ट्रीय आयोग ने भी उत्तर कोरिया की राजधानी का दौरा किया था.

आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बम हमले से शायद ही कोई इमारत अछूता रह पाया हो.

और जैसा कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के ड्रेसडेन जैसे शहरों के साथ हुआ था, उत्तर कोरियाई लोगों ने अपनी सड़कों पर धुएं का गुबार देखा.

परमाणु युद्ध

उन्हें भूमिगत ठिकानों में शरण लेनी पड़ी जो जान बचाने के लिए बनाए गए थे.

एक वक्त ऐसा भी आया जब दुनिया कोरियाई प्रायद्वीप की ओर देख रही थी. ये डर सता रहा था कि अमरीका और सोवियत संघ कहीं खुलेआम परमाणु युद्ध न छेड़ दें.

उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री पाक हेन एन ने संयुक्त राष्ट्र में इसे अमरीकी साम्राज्यवादियों का शांतिपूर्ण नागरिकों पर बर्बर हमला करार दिया था.

मंत्री ने कहा कि प्योंगयांग चारों तरफ से आग से घिर गया था, उस पर बर्बर तरीके से बमबारी की गई और ये सुनिश्चित किया गया कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकें.

बांधी, बिजली प्लांट्स और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर सुनियोजित तरीके से हमला किया गया.

समझौते पर दस्तखत

ताइवू किम बताते हैं कि उत्तर कोरिया में एक सामान्य ज़िंदगी जीना लगभग नामुमकिन हो गया था.

इसलिए उत्तर कोरियाई अधिकारियों ने बाजार, सैनिक गतिविधियां भूमिगत तौर पर चलाने का फैसला किया.

जल्द ही उत्तर कोरिया एक अंडरग्राउंड मुल्क में तब्दील हो गया और वहां स्थाई रूप में एयरक्राफ्ट अलर्ट लागू कर दिया गया.

आखिरकार 1953 में लंबी बातचीत के बाद समझौते पर दस्तखत हुए.

अमरीकी राष्ट्रपति ट्रूमैन नहीं चाहते थे कि संकट उस हद तक पहुंच जाए जहां सोवियत संघ के साथ कोई सीधा टकराव नहीं हो.

युद्ध और आसमान से बरसती आग ने उत्तर कोरिया को एक बंकर में छुपा हुआ देश बना दिया था, सत्तर साल बाद हालात अब भी ज्यादा नहीं बदले हैं.

Post a Comment